一个流畅的行为路径,是设计产品的重点之一。但是用户没有按照设计师期望的行为路径来使用产品,而是根据个人的想法走出一条新路来,也是我们经常遇到的问题。那么,如何让用户按照设计师预设的行为路径来使用产品呢? 总结一下就是设计构思中,要考虑好用户行为机制的三要素——动机、能力、触发器。

如果把我们的产品看成是一个景区,那么设计师的任务就是规划好游览路线,让游客用最少的时间,很全面的欣赏到所有景点的精华。可是,我们发现游客往往会不走“寻常路”。比如,这里有一片草坪,我们明明已经铺设了鹅卵石小路,但是他们却偏偏不走,久而久之草坪上会踩出来一条新的人行道。 这个问题在产品设计中经常出现,“鹅卵石小道”是我们期望的用户行为路径,而用户自己踩出来的新路却是实际的行为路径。用户并没有按照我们所设想的方式在使用我们的产品。 如何让用户变得“听话”一点?如何让用户的行为跟我们所设想的一致呢?

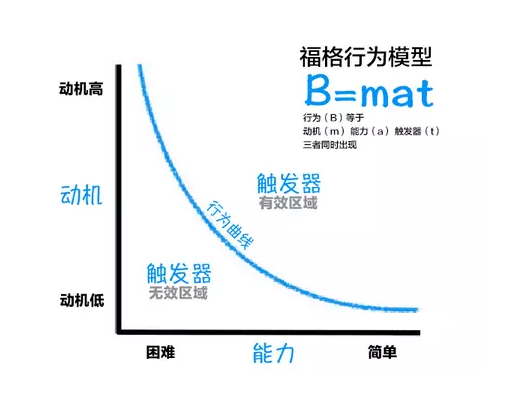

遇到这个问题的时候,我们需要学习一下福格模型。福格模型总结了用户的行为机制——用户完成任何一个特定的行为都必须具备以下三个元素:动机、能力和触发器。 只有用户有足够的动机,而且有能力去完成,加上有一个触发器去提醒他,一个行为才可能发生。

一、动机

动机就是理由,我们做任何事情都需要理由。

例如:我们很希望用户把我们的产品分享到他们常用的社交平台上,通过新的社交圈帮助我们传播。但是,我们首先要解决一件事:用户为什么要分享? 常见套路有分享可以领取奖券、现金红包、增加抽奖机会等等。除了这些物质奖励,我们还可以通过满足用户的虚荣心来刺激用户分享,就像每到年底的支付宝账单

朋友圈就是一个刻意营造人设的平台,我们需要这些包裹着科学外衣的“彩虹屁”来提现自己的价值,提升自己在朋友心中的形象、地位。

动机理论对于设计师来说意味着什么?如何把动机理论融入到产品设计中呢?

以一个操作流程来说,设计师需要梳理出每个操作节点的动机点,每一个我们期望用户进行的操作都需要绑定一个动机点。

例如,用户在购物付款流程中会使用优惠券。没有优惠券的用户会想办法得到优惠券,已经有了的用户则希望自己能够得到更低折扣的优惠券,更多的使用场景,更长的有效期限。这些都是用户的动机点,我们可以利用这些动机点来引导用户去做任务

二、能力

用户有了动机,设计师接下来的工作就是降低操作成本,让这个行为更容易实现,可以从两个方面入手:减少操作步骤和降低操作难度。

①操作步骤

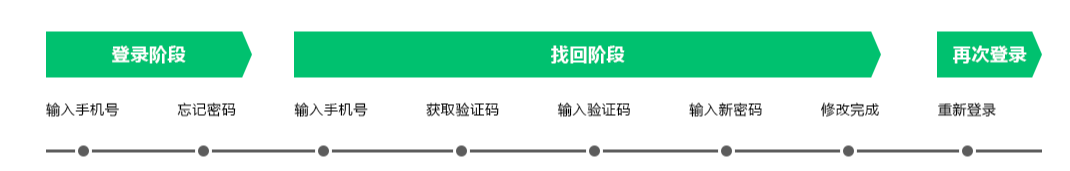

让用户在更少的步骤内完成操作是我们的目标,能一次点击完成的操作绝不让用户点击两次。 给你一个现成的操作流程,你可以从哪些方面入手来减少用户的操作步骤呢?

例如百度地图的导航功能,默认的出发地为我的当前位置,不用再次出入一遍,减少了用户的操作步骤

②操作成本

操作成本可以理解为手势成本,所有的手势我们都可以拆解成两个步骤:找到落点,然后进行点击、滑动等操作。

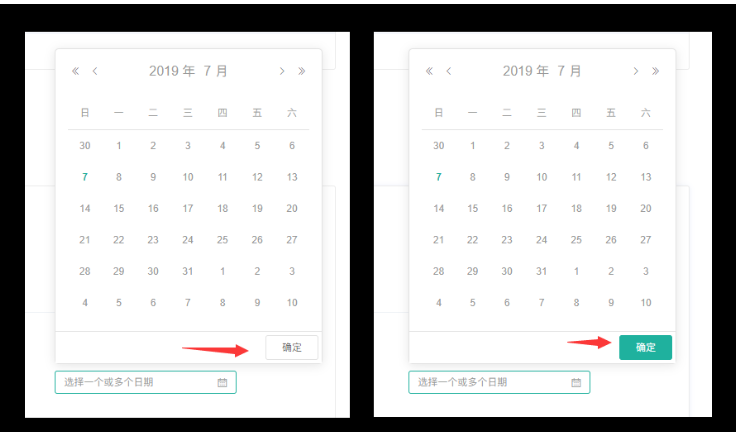

首先,让用户更快的找到落点,我们可以通过改变落点的视觉样式,让其更加突出,让用户更容易发现,减少了搜寻的时间。

对于一些常用的操作,其落点应该位于拇指的舒适区内。

此外我们还要考虑缩短相邻两个操作落点之间的距离,最典型的就是:删除确认操作,如果我们使用弹框,那么用户拇指的移动距离会更长。

三、触发器

为什么用户需要触发器? 因为用户很忙,如果我们不提醒,他们会想不起来做这件事情。那么,触发器的作用就可以概括为:快速的吸引用户注意力,告诉用户接下来的动作。

① 吸引注意力

触发器首先要快速的吸引用户注意力,要不然用户都感知不到,常见的方式就是状态栏通知

②告诉用户接下来的动作会带来什么结果

当我们想让用户进行某项操作时,我们要明白所有可能会阻碍用户操作的因素。那么,到了触发器这个步骤,用户最大的阻碍往往就是对于操作预期的不确定。用户不知道这一步操作的结果会带来什么,用户会拒绝进行操作。

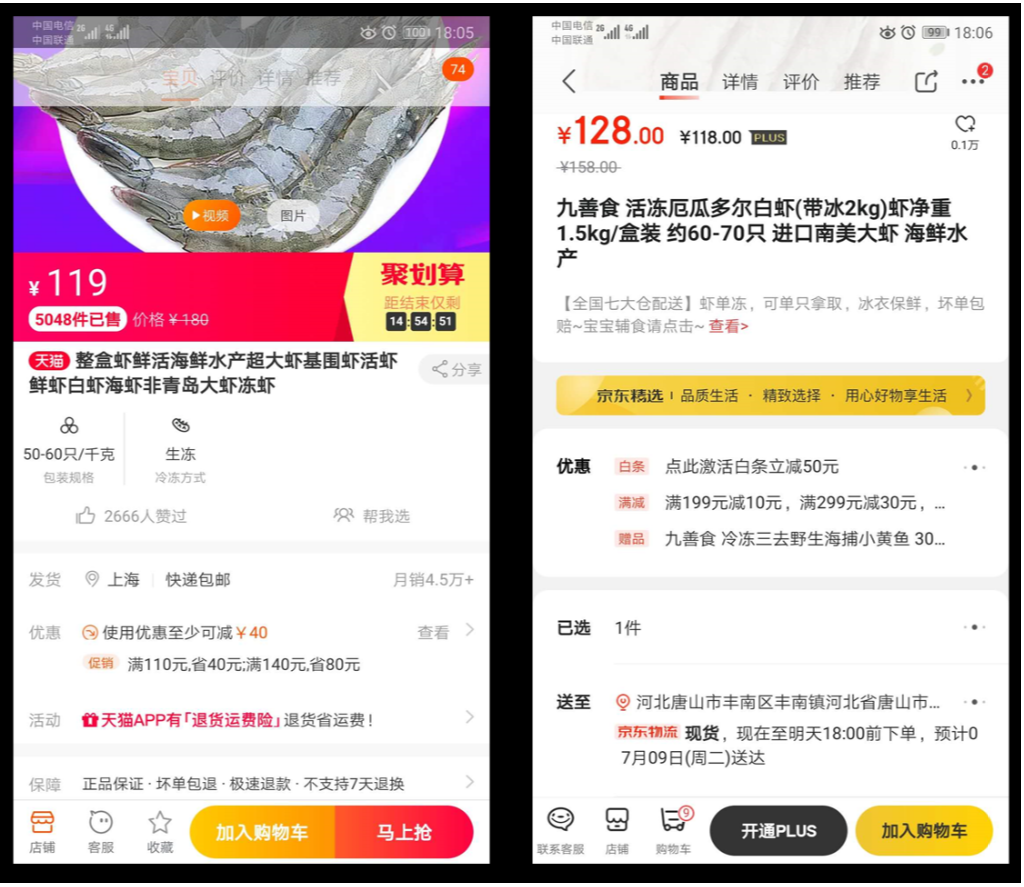

所以,我们需要明白用户的顾虑在哪,告诉用户他们想知道的信息,让他们知道自己接下来的操作是可行的。例如:网购海鲜,用户非常关心配送周期,所以我们需要提前告诉用户。如果不知道什么时候可以送达,用户很少会直接下单

总结

即使福格行为模型听起来像是个值得信赖的模型,但是仅仅简单地确保三个因素存在,可能不足以创造改变行为有说服力的交互。正如我们前面提到的,有很多方法来给予用户以动机,但是对某一群人有促动作用的方法(比如,通过锻炼来赚钱),对另一群人来说可能有适得其反。 同样的道理,不同的用户能力等级也不同,不同的用户偏好的触发器也不同。为了设计一款成功的产品,你需要为你的用户有机整合这三种因素,并且充分理解你的目标受众。