volatile可见性原理

1.可见性

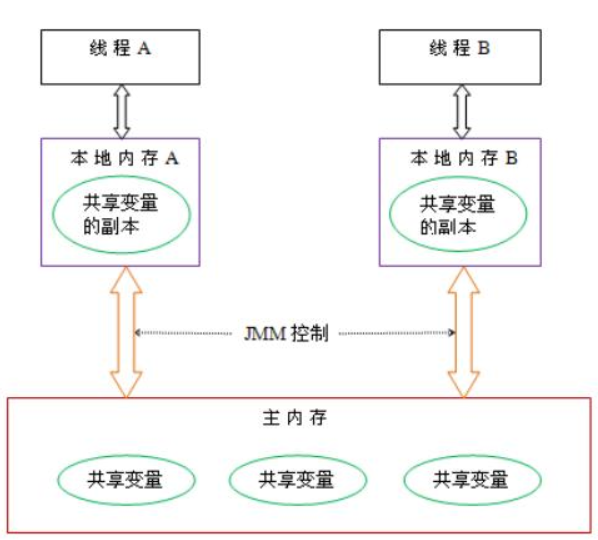

可见性又叫读写可见。即一个共享变量N,当有两个线程A、B同时获取了N的值,A修改N的值,而B读取N的值,可见性规范要求B读取到的值必须是A修改后的值。

volatile保证了修饰的共享变量在转换为汇编语言时,会加上一个以lock为前缀的指令,当CPU发现这个指令时,立即会做两件事情:

1.将当前内核中线程工作内存中该共享变量刷新到主存;

2.通知其他内核里缓存的该共享变量内存地址无效;

MESI协议:在早期的CPU中,是通过在总线加LOCK#锁的方式实现的,但是这种方式开销太大,所以Intel开发了缓存一致性协议,也就是MESI协议。该缓存一致性思路:当CPU写数据时,如果发现操作的变量时共享变量,即其他线程的工作内存也存在该变量,于是会发信号通知其他CPU该变量的内存地址无效。当其他线程需要使用这个变量时,如内存地址失效,那么它们会在主存中重新读取该值。

volatile是一种非锁机制,这种机制可以避免锁机制引起的上下文切换。

2.原子性

问题来了,既然它可以保证修改的值立即能更新到主存,其他线程也会捕捉到被修改后的值,那么为什么不能保证原子性呢? 首先需要了解的是,Java中只有对基本类型变量的赋值和读取是原子操作,如i = 1的赋值操作,但是像j = i或者i++这样的操作都不是原子操作,因为他们都进行了多次原子操作,比如先读取i的值,再将i的值赋值给j,两个原子操作加起来就不是原子操作了。

所以,如果一个变量被volatile修饰了,那么肯定可以保证每次读取这个变量值的时候得到的值是最新的,但是一旦需要对变量进行自增这样的非原子操作,就不会保证这个变量的原子性了。

举个栗子

- 一个变量i被volatile修饰,两个线程想对这个变量修改,都对其进行自增操作也就是i++,i++的过程可以分为三步,首先获取i的值,其次对i的值进行加1,最后将得到的新值写会到缓存中。 线程A首先得到了i的初始值100,但是还没来得及修改,就阻塞了,这时线程B开始了,它也得到了i的值,由于i的值未被修改,即使是被volatile修饰,主存的变量还没变化,那么线程B得到的值也是100,之后对其进行加1操作,得到101后,将新值写入到缓存中,再刷入主存中。根据可见性的原则,这个主存的值可以被其他线程可见。 问题来了,线程A已经读取到了i的值为100,也就是说读取的这个原子操作已经结束了,所以这个可见性来的有点晚,线程A阻塞结束后,继续将100这个值加1,得到101,再将值写到缓存,最后刷入主存,所以即便是volatile具有可见性,也不能保证对它修饰的变量具有原子性。

volatile禁止指令重排序

什么是指令重排序?有两个层面:

- 在虚拟机层面,为了尽可能减少内存操作速度远慢于CPU运行速度所带来的CPU空置的影响,虚拟机会按照自己的一些规则(这规则后面再叙述)将程序编写顺序打乱——即写在后面的代码在时间顺序上可能会先执行,而写在前面的代码会后执行——以尽可能充分地利用CPU。拿上面的例子来说:假如不是a=1的操作,而是a=new byte1024*1024,那么它会运行地很慢,此时CPU是等待其执行结束呢,还是先执行下面那句flag=true呢?显然,先执行flag=true可以提前使用CPU,加快整体效率,当然这样的前提是不会产生错误(什么样的错误后面再说)。虽然这里有两种情况:后面的代码先于前面的代码开始执行;前面的代码先开始执行,但当效率较慢的时候,后面的代码开始执行并先于前面的代码执行结束。不管谁先开始,总之后面的代码在一些情况下存在先结束的可能。

- 在硬件层面,CPU会将接收到的一批指令按照其规则重排序,同样是基于CPU速度比缓存速度快的原因,和上一点的目的类似,只是硬件处理的话,每次只能在接收到的有限指令范围内重排序,而虚拟机可以在更大层面、更多指令范围内重排序。硬件的重排序机制参见《从JVM并发看CPU内存指令重排序(Memory Reordering)》

被volatile修饰的变量,会加一个lock前缀的汇编指令。若变量被修改后,会立刻将变量由工作内存回写到主存中。那么意味了之前的操作已经执行完毕。这就是内存屏障。它确保指令重排序时不会把其后面的指令排到内存屏障之前的位置,也不会把前面的指令排到内存屏障的后面;即在执行到内存屏障这句指令时,在它前面的操作已经全部完成。非常经典的例子是在单例方法中同时对字段加入voliate,就是为了防止指令重排序。

- 程序次序规则(Program OrderRule):在一个线程内,按照代码顺序,书写在前面的操作先行发生于书写在后面的操作。准确地说应该是控制流顺序而不是代码顺序,因为要考虑分支、循环等结构。

- 监视器锁定规则(Monitor Lock Rule):一个unlock操作先行发生于后面对同一个对象锁的lock操作。这里强调的是同一个锁,而时间上的先后顺序。

- volatile变量规则(Volatile Variable Rule):对一个volatile变量的写操作发生于后面对这个变量的读操作,这里的“后面”也指的是时间上的先后顺序。

- 线程启动规则(Thread Start Rule):Thread独享的start()方法先行于此线程的每一个动作。

- 线程终止规则(Thread Termination Rule):线程中的每个操作都先行发生于对此线程的终止检测,我们可以通过Thread.join()方法结束、Thread.isAlive()的返回值检测到线程已经终止执行。

- 线程中断规则(Thread Interruption Rule):对线程interrupte()方法的调用优先于被中断线程的代码检测到中断事件的发生,可以通过Thread.interrupted()方法检测线程是否已中断。

- 对象终结原则(Finalizer Rule):一个对象的初始化完成(构造函数执行结束)先行发生于它的finalize()方法的开始。

- 传递性(Transitivity):如果操作A先行发生于操作B,操作B先行发生于操作C,那就可以得出操作A先行发生于操作C的结论。

正是以上这些规则保障了happen-before的顺序