音频内容请点击上方链接~

编者按

本栏目旨在与脑科学相关的科研人员以及产业界人士深入交流,直击科研和生产一线,帮助大家更好的了解脑科学现状和未来发展动态。

背景及嘉宾介绍

近些年来,随着科学技术手段的迅猛发展,心理学的研究也进一步深入。在这样的背景下,我们想知道一线的科研工作者们在想什么呢?他们的理想如何照进现实,他们的理论如何落实到实践?如何在追求最好的实验结果的基础上,发展出更高质量的心理学数据?这些看似简单的事情,背后蕴含了无数人的思考和对科学研究的本质性优化。今天,非常荣幸邀请到了胡传鹏博士,希望可以就心理学和科学未来发展性的领域为我们疑难答惑。胡传鹏博士,目前在德国美茵茨(Mainz)进行博士后工作。目前的主要研究内容是情绪记忆巩固的相关问题。

PART 1 情绪记忆巩固

主持人: 什么情绪记忆巩固?是指情绪会加深人的记忆吗?例如经历过创伤的人更容易回想起过去的恐怖回忆。

嘉宾:很像。我现在研究的项目是积极情绪记忆巩固,也许能应用在恐惧相关的治疗中。举个例子,一位患者恐狗,这种恐惧感会严重地影响他的生活,比如他出门的时候会因为狗的出现,产生生理上的不适,从而不能正常的工作,甚至无法外出。治疗室里,在一个非常安全的环境下,治疗师采用暴露疗法,可以让他逐渐的接受狗的存在。我们眼中看到的是,他克服了恐惧,但理论上来说,治疗师帮助他的建立起他和狗之间的回忆更加友好,这就是所谓的积极情绪记忆。但是过了几天,他前几天通过暴露疗法形成的对狗不再恐惧的那些记忆没有巩固下来,这种积极的情绪来得快去的也快,他原来对于狗的恐惧还是停留在自己的脑海中挥之不去。治疗失败的结果,是由于积极情绪记忆无法巩固导致的。因此,我们现在研究问题的最终的目标是:是否可以通过某种方式增强这种比较弱的、积极的记忆,从而让人们不需要恐惧的时候不再恐惧。当然,我们现在在实验室做的不是真实恐惧症,如PTSD那样,而是比较简单的恐惧条件反射的消退。

主持人:心理学上,人的选择和过去的经历是分不开的,传鹏学长经历过什么?又是为何选择这种常见的情绪作为主要研究对象的呢?

嘉宾:我高中的时候读的是文科,大学的第一专业其实是法学,可能我觉得学习法律的那些年,对这个社会的期待比较高,对人与社会的关系也比较感兴趣。所以大学毕业后就转到了社会和情绪相关的心理学问题。

主持人:社会和情绪相关的心理研究很有趣,也跟大家的生活息息相关的领域,您方便透露一下您正在进行的科研项目吗?

嘉宾:一个是我上面提到的,通过恐惧的消退来研究暴露疗法的一些问题。另一个我比较感兴趣的是道德。我之前在果壳上写过西方道德心理学的主要理论的演进,从一开始的只关注公平正义,到最近的Haidt的道德基础。我博士期间关注的问题也与道德有关,就是人们在道德上的自我良好感觉会不会体现在很简单的认知过程上。最近,我开始着手进行我比较感兴趣的问题:社会经济地位与大脑结构/功能之间的关系,不过刚刚开始,还有很长的路要走。

主持人:听上去特别的神奇。

PART 2 Opens science与可重复危机

主持人:我之前听说你先前组织过全国心理学大会的会前工作坊,主题是关于开放科学和可重复性,是不是也算您对道德心理学的一些衍生?

嘉宾:嗯,我确实组织和参与过三次工作坊,2016,2017,和2019年。主要是传播一下关于心理学界的可重复性和如何让研究更加可重复性。

主持人:为什么?

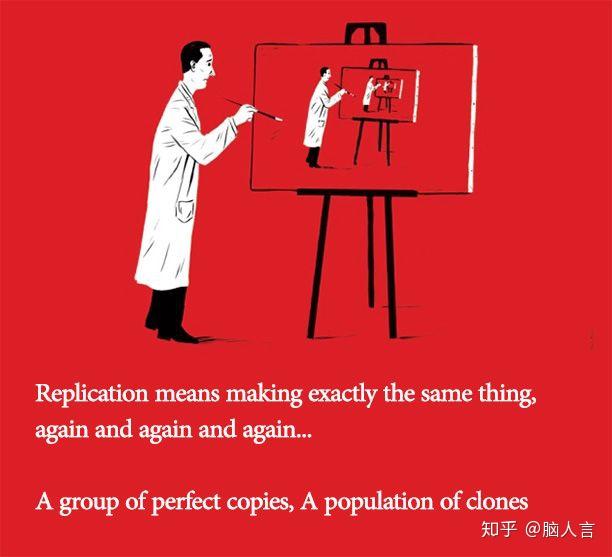

嘉宾:一个原因是自己有一次重复失败的实验,重复失败后联系作者没有得到任何回复,感觉非常奇怪。另一个原因是是因为自己比较喜欢追科技界的新闻,所以对一些时事很敏感,会留意science和nature报道的新闻。2011年左右出了几件大事儿:Bem的预见未来的实验和Stapel造假(Enserink, 2012)。后两件直指心理学的规范性和严谨性。后来可重复性变成了国际心理学界一个跨领域受到关注的问题,2015年Science发表的对100项心理学研究的重复结果,更将这个关注推向了一个高潮(Open Science Collaboration, 2015)。我感觉国内学界对这个问题讨论比较少,所以自己就翻译一些资讯,做一些搬砖的工作(胡传鹏, 2019; 胡传鹏 et al., 2016; 王珺, 宋琼雅, 许岳培, 贾彬彬, & 胡传鹏, 2019)。

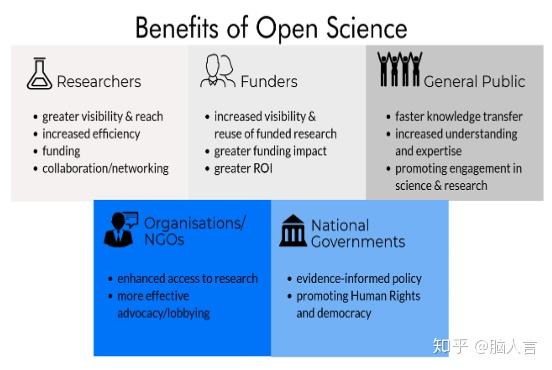

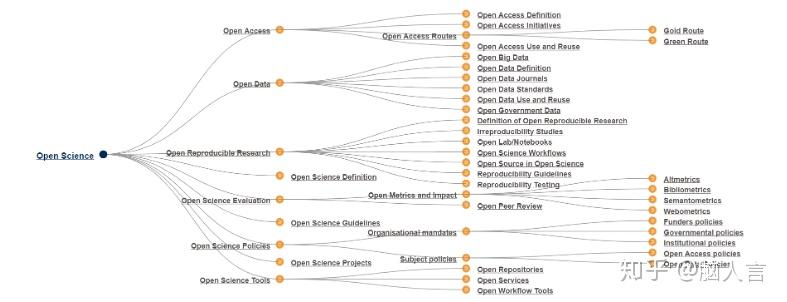

主持人:Open science到底是什么,它如何影响当今科学的本质的?

嘉宾:OS是包含了非常广泛内容的一概念,包括开放获取、开放数据、开放材料、开放代码、过程透明等。总之就是一个研究过程中的一切都是可以为他人所获取和检验的。这个对于基础研究来说是非常好的。

OS的出现是现代社会的产物,因为只有各种各样的技术能够支持研究者这么做了之后,大家才能够去开放。互联网、存储技术等是OS的基础。OS与基础研究的目标完全是一致的:使用人类公共的资源(各国的纳税人的钱)去探索可能对公众有利的未知现象。研究中的各个内容都开放并且为其他研究者所检索和获取,对于人类的公共资源来说是一个极大的优化,可能会大大加速基础研究的进程。当然这里也会涉及到不平等的问题:发展中国家是否会沦为收集数据的市场或者工具?这个在中国当下是值得注意的

主持人:在最初了解开放科学到现在听到您的解释,Open science在我心目中的一种崇高的道德观和价值观,这也是我想向你请教的。

嘉宾:没有。其实OS是现代网络技术下基础科学的正常发展,是基础科学内在需求。

主持人:在心理学中,可重复危机、造假之类的现象,有哪些具体的原因呢?心理学真的比别的科学问题更多吗?

嘉宾:心理学近年来出现的可重复性危机,确实是一个比较大的问题。大致上说有两方面的原因:一方面,在制度上,科研的奖励体系的量化,导致研究者需要大量发表论文作为业绩;进一步导致科研圈里存在出版偏见,发表文章时只采用阳性的结果。另一方面,研究者个人在生存压力下,通过一些方法使自己的数据看起来靠谱,比如操纵P值;高压之下大家的训练不太够,对很多常用的统计方法都存在误解,不能正确地使用。

当然,心理学与其他领域相比并不是更容易出问题。心理学最近暴露出来的问题比较多有

几个原因:第一、心理学研究的技术门槛比较低,很多人(尤其是理工科背景的人)都可以经过一些训练之后进入;第二、心理学的研究较少地涉及到利益,也就是说发现问题之后大家暴露问题时引起的杀伤力比较小,所以大家会去深究;作为对比的生物医学,里面涉及到大量制药公司以及在这些制药公司工作的人的利益,很多问题难以深究;第三、心理学研究行为研究的成本比较低,大家容易去重复;同样是心理学的领域,但是脑电、MRI、动物实验等,就难以重复,因为时间成本和金钱成本都很高,癌症生物学也是,Center for Open Science也计划进行对50项顶刊上的研究进行重复,但现在找到能够且愿意去重复的有37个实验,这些进行重复的时间成本也高得多,这个项目快两年了,应该发表出来的才15左右。相比之下,心理学最近这么多大规模的重复实验,可以说是多快好省了。

所以,总体而言,我认为心理学并不比其他领域面临着更加严重的可重复危机,只是心理学家把自己暴露出来而已;其他领域如果去进行重复,结果可能也不会非常好看。癌症生物学2012年就有人做过,可重复率大约是11% (Begley & Ellis, 2012)。

主持人: 您在自己的研究中如何规避这些问题?

嘉宾:我自己其实也是在学习和探索。最近开始采用的一些方法是:实验之前规划样本量、对研究计划进行预注册、采用更加合理数据分析方法(我现在不会只报告P值),我也在进行重复实验、认真审视先前的文献。总体上,这些改进的方法都会让发表的速度大大减慢。我还没有尝试的是自己客观诚实地进行重复之后再去发表。

主持人:那在放眼这对于整个领域而言,您觉得认识到这些问题并且尽可能避免的关键在于什么?

嘉宾:现在已经有许多反思,在心理学研究中。大家已经不再简单地说:研究无法重复,或者重复失败。而是在思考深层次的问题。我目前所看到的,从研究本身的角度来讲,大致可以包括四个方面:元研究、理论/模型、测量和重复。元研究就是对研究的研究,也就是说在开始准备研究一个新问题之前,需要非常系统地和严谨地对之前的研究进行研究。包括他们的方法细节,他们的结果等各方面。理论和模型是心理学以前很很强调的,但是最近的一个趋势是认为理论不仅仅是一个言语的模型而且应该是一个可以直接用数据来检验的统计模型;测量是说要确保你测量的就是你想测量的东西(效度)以及你的测量水平是靠谱的(信度),对于任何类似的研究者适用,包括实验室实验。重复就是很简单粗暴了,你做了一个研究相当是进行一次抽样,如果要结论值得依赖,必须被重复。

PART 3 科学观与科学危机

主持人:从业这些年,一定见证了心理学的实践与变革。您在科研的路上,最为直观的感受是什么?您的想法是否有一些变化?

嘉宾:我最大的感受是科学不是象牙塔,没有与社会割裂的。而是需要从社会中得到支持,受到社会的影响 。前面提到关于可重复危机的制度性原因里,其实就是社会的影响。

此外我自己感受比较深的是科研与经济发展关系密切。比如,在Psychological science accelerator 中,基本上是发达国家的参与者居多(当然日本和韩国可能是例外,地图来源:https://public.flourish.studio/visualisation/1103427/)。原因就是发达国家有更多的心理学相关的研究者。

另外一个相关的,国内学者或者全世界学者者在吐槽的:行政手续、经费和评估体系。行政手续影响研究者的效率;经费和评估体系直接影响研究者的价值导向。举几个例子:假如一年一评估,那研究者基本上就会放弃需要耗时比较长的重要议题;现在全世界都把研究者拿到的基金数额作为评估TA的指标之一,那么研究者就会想去做更加贵的研究,虽然有时候“便宜”的研究也有相同的价值;由于发表文章是评估的重要指标,尤其是高IF的,那研究者更可能会去迎合学术界的主流取向,以减少自己发高IF研究的阻力。

主持人:您自己遇到过哪些不可协调的问题吗?

嘉宾:我自己作为一个在职业早期的研究者,肯定会面临很多问题。比如我是要花时间去考虑怎么讲好一个故事,还是花时间学习新的统计方法、收集更多的数据让自己的研究有更高的统计检验力。假如看到领域大佬文章中,可能有统计学上的问题,我是不是应该指出?再比如,投文章的时候,我是去选择open access,还是去先试试高IF?因为现阶段来说,大部分OA的仍然是比较低IF的。

我还非常纠结的一个问题:我是不是应该把一些比较好的发表在英文上的内容以中文的形式介绍出来?我自己喜欢翻译,因为我很喜欢中文,但又觉得英文现在已经成为了学术界的共同言语,作为研究者应该要熟练地掌握英文,阅读是最起码的。但是事实是:一个好的内容转成中文之后,在国内的读者数据比原来英文的要多的多。我现在仍然纠结,因为我的时间有限,不太可能做很多。

主持人:现在我们脑人言就收到过各种各样的投稿,我们会分享了不同的人关于大脑的不同的想法,就像Brain of Brain一样,脑科学的研究其实是很灵活的。您对于我们的这样的科研者,尤其是心理学领域的科研者有没有什么建设性意见?

嘉宾:我觉得在心理学这个比较交叉的领域,最重要的是自己的定位。是定位于一个研究者、应用者、还是科普者。三个身份可能会有交叉,但是核心的定位应该只有一个,因为目前来说,这三者的要求是有区别的,但都明非常重要的作用,不能相互敌视。研究者做的事情非常基础、非常有限、难以应用,他们做起科普来也比较难,所以作为研究者,要思考的是如何做一个好的研究,提高自己的研究方法,这里说的方法不仅仅是统计方法,更是思考的方法。应用者和科普者我不太了解。我以前写过科普,后来我发现心理学的许多研究,尤其是新的研究可能无法被重复之后,我就不写了,因为我发现宣传的东西后来被打脸了,但是又难以纠正。心理科学科学的科普与应用有很多同行在做,我也很喜欢他们的工作。我觉得脑人言在神经科学的科普上慢慢变得有影响力,这也是非常棒的。

主持人:从一个宏观的角度来讲,您认为整个科研群体甚至大众应该以什么样的态度看待科学?

嘉宾:我个人觉得科研工作者可能可以把科研作为兴趣与职业都有的一件事情。这种状态可能是目前科研整体产业化现状下的一个选择。

作为社会或者国家来说,如果能够让科研这个产业蓬勃发展,需要许多思考、探索和研究。我最近发现有趣的一点是:美国非常重视对科研产业本身的研究,他们分析基金分配的方式和影响,分析研究者的影响(学术上和媒体上),也分析研究者本身的偏见等,这种science of science 或者叫做meta-science可能会对科研这个产业的规划和引导有作用。

民众的话,我不太清楚。我觉得相信专家是一个比较不错的选择。最好是多个没有利益牵扯的专家的意见,分析他们的异同。

每一次危机都是既有危也有机。对于中国来说,如果能够把open science作为基础研究的标准和规范,可能会极大提升中国基础科研的影响力和公信力吧。中国由于制度上的高效,是可以做到快速地转变。相对而言,西方涉及到各方利益的长期妥协,需要更多的时间。但是能不能做到这一点,我并不是非常乐观。因为国内现代科研还相对来说太年轻了,处于顶层的人可能是年龄比较大一些人,目前可能还没有意识到这个问题。

另外,我觉得国内可能需要重视元研究(science of science),真正地用科学的方法来指导科研这个产业,而不是总是有一种迷思,觉得凡是西方的就是好的。

主持人:当然,我们作为科普工作者,其实每时每刻都在想,就像为了达到实验目的不择手段的写科普文章一样,有时候也会带着偏见,为了吸引更多的目光,就像为了利益最大化,而做了不能被重复的实验一样。很多时候都会忽略元研究 (像Brain of Brain, science of science),到底什么是大脑?我们大脑所理解的大脑真的一样吗?什么是科学,科学又真的能引导科学吗?这些问题留给你们哦?如果您有各种问题想问我们,或者对胡传鹏博士的研究很感兴趣想要一起讨论的,快快给我们评论留言啦,感谢大家收听我们的节目,能听到这里的都是脑科学爱好者的忠实粉丝吧,时光飞逝,我们的节目就快到尾声了。

嘉宾:谢谢大家的收听,希望更多有兴趣的小伙伴关注开放科学。再见。

拓展阅读:

- Begley, C. G., and L. M. Ellis. "Drug development: Raise standards for preclinical cancer research. Nature. 483 (7391)." (2012): 531-533.

- Enserink, Martin. "Final report on Stapel also blames field as a whole." (2012): 1270-1271.

- Hu, C. P., Yin, J. X., Lindenberg, S., Dalğar, İ., Weissgerber, S. C., Vergara, R. C., ... & Hadi, R. (2019). Data from the Human Penguin Project, a cross-national dataset testing social thermoregulation principles. Scientific data, 6(1), 1-7.

- Open Science Collaboration. "Estimating the reproducibility of psychological science." Science 349, no. 6251 (2015): aac4716.

- 胡传鹏. (2019). 将预注册的重复实验纳入心理学研究方法的课程. 心理技术与应用, 7(5), 261-262, 265.

- 胡传鹏, 王非, 过继成思, 宋梦迪, 隋洁, 彭凯平. (2016). 心理学研究中的可重复性问题:从危机到契机. 心理科学进展, 24(9), 1504–1518.

- 王珺, 宋琼雅, 许岳培, 贾彬彬, 胡传鹏. (2019). 效应量置信区间的原理及其实现. 心理技术与应用, 7(5), 284-296.

嘉宾介绍

胡传鹏(博士),德国莱布尼茨心理韧性研究所博士后,Center for Open Science的推广大使、Psychological Science Accelerator的翻译与文化多样性委员会负责人之一。OpenScience公众号及Chinese Open Science Network发起人。

e-mail:hcp4715 at hotmail.com;

twitter:@hcp4715

制作人员

主持人:K (心理咨询在读研究生)

策划:Wendy (耶鲁大学 生物医学工程博士生)

编辑:Rino

排版:X

关于我们

脑人言”是公益的脑科学原创科普团队,由海内外一线科研人员组成,专注于神经科学、认知科学和脑机接口等领域的科学知识和思想的传播。关注请长按上方二维码;转载请联系:trueyLucidity;合作请联系:iam7182;加入作者团队请联系:chinatang2010。

欢迎关注